VERANSTALTUNGEN IM NOVEMBER

PEN. POETS ESSAYISTS NOVELISTSDas PEN Zentrum Deutschland hat mich am 2. Mai 2024 als Mitglied aufgenommen.

Danke an Katrin Seglitz, die mich als Mitglied vorgeschlagen hat, und meine Fürsprecher Arnold Stadler und Martin von Arndt. ONE PAGE

Für Eilige. Das Wichtigste über mein Schreiben. Auf einer Seite zum Download.

DAS KROKODIL UMARMENKinder haben und Künstlerin sein, beides muss möglich sein, denkt Marlen. Als alleinerziehende Mutter schreibt sie an ihrem ersten Roman. Mit ihrer Freundin Fee feiert sie wild und ausgelassen, lebt allein und frei. Bis die Begegnung mit einem einflussreichen Literaturagenten, dem üblichen Machtmenschen und Gewalttäter, ihr Leben auf den Kopf stellt. Sie muss sich retten – und ihr Schreiben.

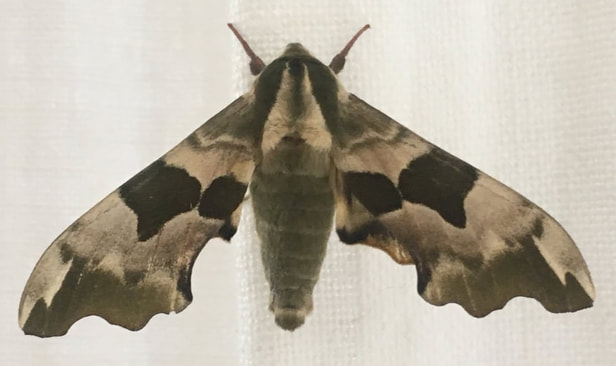

Weil wir bei den Tieren sind, dachte Marlen und ging, als sie und die Kinder aus dem Winterschlaf erwacht waren, mit ihnen ins Naturkundemuseum. Jeden Mittwoch Nachmittag kamen sie hierher schauten sich was an. Reptilien, Schnecken, Schmetterlinge. Ausgestopftes und Formalinkonserviertes. Heute regnete es und es gab nicht viel zu tun. Heute gingen sie zum ersten Mal ins Untergeschoss, wo kaum Leute waren, wo man an alten Holztischen sitzen konnte, auf festgeschraubten Hockern, Marlen mit Emily auf dem Schoß, Amelie links von sich und Paul mit baumelnden Turnschuhen rechts, die Kinder trugen riesige Kopfhörer auf den kleinen Ohren und hörten, jeder für sich, die Wale singen. Marlen wollte Grauwale hören, doch Grauwale gab es nicht. Also hörten sie Grindwale, Pottwale, Narwale, Schwertwale. Ihre Gesänge klangen wie einst die Schiffmeldungen dumpfer Melodien aus einer Gegenwart außerhalb des wässrigen Universums Mutterleib, in dem wir noch dümpelten und warteten auf den Moment, da wir uns in die Schwerkraft dieser Welt hinausarbeiten würden, hinaus gestoßen würden. Noch war es nicht so weit, noch drang das schwingende Auf und Ab der Mutterstimme zu uns, drang durch Knochen, Fasern und Zellen, drang durch die Bauchdecke des Körpers, der uns trug, durch flockiges Fruchtwasser an unsere unfertigen Ohren. Walgesänge vibrierten in jedem Wassermolekül, aus dem wir bestehen. Bevor wir aus dem Wasser kommen auf die Welt. Wie er gezappelt hatte beim Tanzen, mit geschlossenen Augen, als stünde er unter Strom. Wie sie sich zu ihm hinüber gelehnt hatte und mit der Hand auf der Schulter in sein Ohr sprach, ob er schon einmal einen Wal habe singen hören, und er mit den Augen gelächelt, schwarze Pupillen von einem glühenden Draht umgeben, und gesagt hatte, sie wäre größer als er, metaphysisch betrachtet, und sie es nicht verstanden hatte, damals nicht und heute nicht. Einar wohnte unter ihrer Insel, von dort hörte sie seinen Walgesang. Sie, Marlen, war der Ozean durch den hindurch der älteste Orka sang. In seiner dicker Haut steckte seit Hunderten von Jahren die Harpunenspitze einer vergeblichen Jagd. Wie viele Inuit mussten verhungern, weil es ihnen nicht gelungen war, ihn zu töten und die Boote mit den Waljägern ohne Beute nach Hause zurückgekehrt waren. Der Orka aber lebte weiter, lebte dahin, ließ sich einen Wulst wachsen über dem eingedrungenen Spreißel gefertigt von Menschenhand, der ihn verletzt, aber nicht getötet, ja nicht einmal so lange festgehalten hatte, bis die Walfänger ihn mit ihren Lanzen niederstechen konnten. Er war entkommen. Die kleinen Menschen mit den Fellmützen waren verhungert. Oder den Mangelerscheinungen durch fehlenden Lebertran erlegen. Marlen hatte Mitleid mit dem Walfisch. Ihr taten alle bösgeglaubten Tiere leid. Der Hai. Der Wolf. Der Schakal. Der Geier. Der Skorpion. Die Zecke. Die Ratte. Die Hyäne. Letzterdings die Fledermaus. Und der Alligator mit seiner heimlichen Angriffslust. Verführer unter den Tieren, der seit 230 Millionen Jahren knapp unter der Wasseroberfläche dümpelte und an der Vervollkommnung seiner Scanneraugen arbeitete, der Regenerationsfähigkeit seiner nachwachsenden Zähne und der Sensoren in den Kiefern, die ihm die kleinsten Fremdbewegungen im Wasser signalisierten. So liegt er da, dümpelt, lässt sich treiben, teilnahmslos vermeintlich, meist unentdeckt, bis er zuschnappt blitzschnell, seine Beute packt mit den Kiefermuskeln und sie, zwischen die doppelten Reihen aus siebzig Reißzähnen geklemmt, unter Wasser zieht, um sie zu ertränken. Sind sie einmal tot, versteckt er die Leichen im Ufergebüsch um sie später in Ruhe zerreißen und einzelne Körperteile in ganzen Stücken verschlingen zu können. Der Roman ist noch unveröffentlicht.

FANNY IMLE

| |||||||||||||||||||||||||

| Flyer Fannys Augen | |

| File Size: | 2270 kb |

| File Type: | |

Zu Ilse Aichinger

Alle zehn Jahre kommen wir zusammen, die Kinogängerin und ich. Sie gießt Wasser ins Glas, wenn ich mich am Wörterwein besaufe. Angreifbar findet sie ja auch ihre eigenen Wendungen, bemitleidenswerte Souffleure und Opernglasfabrikanten, freundlich, hilfreich, im Grunde nicht notwendig. Sowas muss dir erstmal einfallen, denke ich. Ausfallen, sagt sie.

Ohne angeklopft zu haben, steht sie plötzlich da und beobachtet meine Finger, wie sie über die Tasten hüpfen, Wörter bilden. Diese Mitteiler, Benenner, Beifüger, diese raschen Springer, Klärer, Verwirrer, diese Gebilde aus Lauten, murmelt sie in meinem Rücken und atmet ein wenig, nur ein klein wenig länger aus, während ich mich ungeniert den Zeichen der Zeit überlasse. Sind es hundertvierzig, sind es hunderttausend mal hundertvierzig. Immer zu viele, sagt sie, ich weiß, dass sie recht hat und kann doch nicht anders und lasse, im Wortgeklingel, den Kakophonien, den Lässigkeiten, die Zügel schleifen, und der holpernde Heuwagen rast in den trägen Fluss der Geschichten, dessen Ufer keine Steilhänge, sondern von Narrativen überschwemmte Sumpflandschaften sind. Der Karren dümpelt in entgrenzten Mückenschwarmgebieten, aus denen das Brackwasser nicht weicht. Es schwimmen die Büschel und Ballen langsamer als sie untergehn. Dann und wann bläst ein Windstoß ein paar Halme Richtung Meer.

Zuviel Sprache in der Welt. Und zu wenig Regen. Schon lange stürzt er nicht mehr gegen die Fenster, türmt der Schnee sich nicht mehr auf. Vielmehr wallt der Sprechfluss, flutet der Wörterstrom, stürzt der Wasserfall der Bedenkenlosigkeiten über die Kante des Argwohns in ein millionenfach verästeltes Delta der Das-und-dass-Verwechslungen, der ungelenken Neologismen, der Floskelsümpfe und Bedeutungsschlieren.

Heu, sagt sie, ist ein Wort. Und Schnee ist ein Wort. Und Kämmerer ist kein Wort. Keins, aus dem etwas herauswachsen kann, nicht wie aus dem Vater aus Stroh zum Beispiel. Kämmerer aber ist ein lebendiger Mensch und jetzt ruft er ihr entgegen: das schöne, beschneite Schulhaus. Be-, be-, be- schimpft sie, wo es ver- heißt, ver-schneit von gotisch fra und stapft davon, wutentbrannt. Da haben die schlechten Wörter sie noch erbost. Eine feine Linie hinterlassen ihre Stiefelchen im Schnee, getüpfelte Spur aus Sprache in der Kurve der Zeit. Die Punktlinie eines Schnittmusterbogens, deren Bedeutung sich erst zeigt als Abnäher, als Wiener Naht, als Kellerfalte oder Kappnaht am maßgeschneiderten Kleid einer Geschichte aus Spiegeln, Querbalken, Lautlosigkeit und jenem blinden Regen, der gegen die Fenster stürzt. Dahinter wartet der Tod, unerreichbar noch. Er zwingt sie weiterzuleben, herabzusteigen von den Brettern des Schaffotts, heimzugehen, weil der Henker sich davon geschlichen hat, mitsamt dem Seil. Der Tod lehrt sie, die Geschichten vom Ende her zu erzählen und die Worte erst niederzuschreiben, wenn sie ganz da sind. Weil sie nicht etwas sind, das man behält, sagt sie, sondern etwas, das man hergibt. Vom Tod her erzählen, der überall ist, wie die Kinder, die misstrauischen Kinder mit den unbestechlichen Augen, in denen sich der blasse Himmel spiegelt, bis sie von der Engelmacherin verlangt: Mach mir mein Kind wieder lebendig. Es will spielen im Heu, schlafen neben der Schmiede, den Schnee zusammenschieben mit den nassen Wollhandschuhen, den Ball werfen. Dumpf prallt er gegen die Holzwand von Noahs selbstsüchtiger Arche und die Tiere stampfen mit den Hufen, kratzen mit den Krallen, fliegen durcheinander. Danach ist die Kinogängerin zum Zweitbesseren übergegangen.

Sie klappert weiter Steine in den Holzschuhen und es knirscht in ihren Strümpfen. Mit sich trägt sie Stickzeug, einen Kompottlöffel, eine seidene Schnur, Erdnuß, Wattebausch, Backwerk und ihre eingesalzene Sprache mit dem grauen Blick. Sie wird das ihrige dazutun, dass man mit der Zeit nichts mehr von der Sprache will. Sie wird hier und dort einen Satz einflechten, der sie unverdächtig macht. Die Gewissheit, dass es keinen Trost gibt, aber den Jubel, das Heu, den Schnee und das Ende. Zum Beispiel. Dass es noch Sprache gibt in diesem Zeitalter, in dem alles erzählt und nichts angehört wird. Wie sie im Spiel mit den Wörtern, und seien es die schlechteren, die eigene Lautlosigkeit in die ihre einbringt, wer traut sich das noch?

Wer wagt noch, was mit dem altmodischen Wort Betrachtung gemeint ist: hinschauen, lange hinschauen, sich versenken, tiefer eintauchen in die Frage der Benennung, diese alte Drachenwolke. Die hat sie gefürchtet. Mehr als den Tod, den sie zeitlebens um sich hatte, dem sie die Frage nach der Existenz gestellt hat, angesichts der Großmutter im Transportwagen auf der Schwedenbrücke, diese Kinderfrage: warum. Gibt es die Welt, gibt es uns, gibt es mich. Warum hat mich keiner gefragt. Zwingend folgt daraus der Ruf des zum Tode Verurteilten in seiner Rede unter dem Galgen an die Gaffer da unten: Kommt herauf! Ich weiß, warum ich sterben muß, kommt doch herauf zu mir! Und endet mit der entsetzten Einsicht, dass ihm die schlimmste Strafe droht; weiterleben zu müssen. Nur ihr war möglich, das zu sagen, es so zu sagen, resigniert fast, in großer Einsamkeit: Ich will die Segel spannen in der stillen Luft, will meinen Pflug durch alle Sümpfe treiben. Ich will auf morgen warten, das heute ist, will die Mütze ziehen, wenn die gefangenen Klöppel in den Glocken toben, und meiner Wege gehn, als ging ich heim. Was folgt? Sich den Zusammenhängen verweigern, sich den schlechten Wörtern überlassen, zurückkehren zu Bildern und Geräuschen. Splitterndes Holz, dürre Birken, der grüne Himmel, die fröhlich schreienden Spatzen, ein Konditorssohn, wie er im kurzen Mantel den sonntäglich leeren Platz kreuzt. Seine mehlbestäubte Mutter. Halbtropische Vergissmeinnicht, grau, grün und bunt, sehr bunt die Kleider der Mädchen, manchmal sind sie weiß. Flecken auf den Sesseln wie von gezuckerter Milch, wo ordnen sie sich ein in der Hierarchie zwischen Himmel und Hölle, zumal die Sessel aus Leder, eher eine Ledernachahmung sind. Ineinander verkrallte Balkone der Heimatländer, Untergänge vor sich herschleifen, Gebote abweisen, damit alles bleibt, was es nicht ist. Aha.

Misstrauen und Argwohn. Nicht gefragt worden sein. Leben als Zumutung. Im Dunkel des Kinosaals unsichtbar werden, sich wegschleichen, einen Spiegel unter den Galgen stellen, Gleichgültigkeit einüben, nicht mehr darauf gefasst sein, geboren zu werden und sich keine Angst mehr machen lassen. Keine ist wie sie so furchtlos über das brennende Seil der Lautlosigkeit gegangen, keine hat sich dem Wortverlust so bedingungslos ausgesetzt, keine hat wie sie dem Erzählen die Vorstellung des Behagens vom Leib gerissen, es der Kälte ausgesetzt und aufgeräumt mit der Idee des sanften Feuers, das die Hände wärmt.

Form ist nie aus dem Gefühl der Sicherheit entstanden, sondern immer im Angesicht des Endes. So liegt auch heute für den Erzählenden die Gefahr nicht mehr darin, weitschweifig zu werden, sie liegt eher darin, daß er angesichts der Bedrohung und unter dem Eindruck des Endes den Mund nicht mehr aufbringt.

Hundert Millionen mal hundertvierzig Zeichen ersticken die Sprache in den fusselnden Daunen geplatzter Schwafelkissen. Begraben sie unter den Verzettelungen von Hashtags und einer Sintflut von Kurzmitteilungen und unbeholfenen Befindlichkeiten, lösen sie auf in Links, Tags, Memes und Emojis. Packt dich noch einmal das Entsetzen angesichts eines Steckkissens ohne Kind, ist es ein Leichtes festzustellen: Hier ist Sprache oder hier ist keine. Soll heißen, das hat Schweigen in sich oder nicht. Siehst du, sagt sie, man will mit der Zeit nichts mehr von unserer Sprache. Ja, sage ich, vor dem blinden Spiegel mit den Fliegenflecken, ja, und jetzt sage auch ich zu der alten Engelmacherin: Mach mir mein Kind wieder lebendig. Und wer ins Kino gehen will, kann das gern tun.

kursiv gesetzte Stellen sind Zitate aus folgenden Texten Ilse Aichingers: Schlechte Wörter, Flecken (aus dem Band: Schlechte Wörter), Die Schwestern Jouet, Das Erzählen in dieser Zeit, Spiegelgeschichte, Rede unter dem Galgen (aus dem Band: Der Gefesselte), Mein Vater aus Stroh, Die Schwestern Jouet, Meine Sprache und ich (aus dem Band: Eliza, Eliza), Ins Wort, „Nur zusehen – ohne einen Laut“. Jopseph Conrad, Schnee, Aufzeichnungen 1950-1985 (aus dem Band: Kleist, Moose, Fasane), Marianne, Heu (aus dem Band: Verschenkter Rat); alle in: Ilse Aichinger: Werke, 8 Bände, Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuchverlag, 1991.

in: Dorthin gehen, wo die Parallelen sich schneiden, Die Gruppe 47 in Saulgau

Texte und Resonanzen, Hg. Katrin Seglitz / Hotel Kleber Post, Ravensburg 2022.

Ohne angeklopft zu haben, steht sie plötzlich da und beobachtet meine Finger, wie sie über die Tasten hüpfen, Wörter bilden. Diese Mitteiler, Benenner, Beifüger, diese raschen Springer, Klärer, Verwirrer, diese Gebilde aus Lauten, murmelt sie in meinem Rücken und atmet ein wenig, nur ein klein wenig länger aus, während ich mich ungeniert den Zeichen der Zeit überlasse. Sind es hundertvierzig, sind es hunderttausend mal hundertvierzig. Immer zu viele, sagt sie, ich weiß, dass sie recht hat und kann doch nicht anders und lasse, im Wortgeklingel, den Kakophonien, den Lässigkeiten, die Zügel schleifen, und der holpernde Heuwagen rast in den trägen Fluss der Geschichten, dessen Ufer keine Steilhänge, sondern von Narrativen überschwemmte Sumpflandschaften sind. Der Karren dümpelt in entgrenzten Mückenschwarmgebieten, aus denen das Brackwasser nicht weicht. Es schwimmen die Büschel und Ballen langsamer als sie untergehn. Dann und wann bläst ein Windstoß ein paar Halme Richtung Meer.

Zuviel Sprache in der Welt. Und zu wenig Regen. Schon lange stürzt er nicht mehr gegen die Fenster, türmt der Schnee sich nicht mehr auf. Vielmehr wallt der Sprechfluss, flutet der Wörterstrom, stürzt der Wasserfall der Bedenkenlosigkeiten über die Kante des Argwohns in ein millionenfach verästeltes Delta der Das-und-dass-Verwechslungen, der ungelenken Neologismen, der Floskelsümpfe und Bedeutungsschlieren.

Heu, sagt sie, ist ein Wort. Und Schnee ist ein Wort. Und Kämmerer ist kein Wort. Keins, aus dem etwas herauswachsen kann, nicht wie aus dem Vater aus Stroh zum Beispiel. Kämmerer aber ist ein lebendiger Mensch und jetzt ruft er ihr entgegen: das schöne, beschneite Schulhaus. Be-, be-, be- schimpft sie, wo es ver- heißt, ver-schneit von gotisch fra und stapft davon, wutentbrannt. Da haben die schlechten Wörter sie noch erbost. Eine feine Linie hinterlassen ihre Stiefelchen im Schnee, getüpfelte Spur aus Sprache in der Kurve der Zeit. Die Punktlinie eines Schnittmusterbogens, deren Bedeutung sich erst zeigt als Abnäher, als Wiener Naht, als Kellerfalte oder Kappnaht am maßgeschneiderten Kleid einer Geschichte aus Spiegeln, Querbalken, Lautlosigkeit und jenem blinden Regen, der gegen die Fenster stürzt. Dahinter wartet der Tod, unerreichbar noch. Er zwingt sie weiterzuleben, herabzusteigen von den Brettern des Schaffotts, heimzugehen, weil der Henker sich davon geschlichen hat, mitsamt dem Seil. Der Tod lehrt sie, die Geschichten vom Ende her zu erzählen und die Worte erst niederzuschreiben, wenn sie ganz da sind. Weil sie nicht etwas sind, das man behält, sagt sie, sondern etwas, das man hergibt. Vom Tod her erzählen, der überall ist, wie die Kinder, die misstrauischen Kinder mit den unbestechlichen Augen, in denen sich der blasse Himmel spiegelt, bis sie von der Engelmacherin verlangt: Mach mir mein Kind wieder lebendig. Es will spielen im Heu, schlafen neben der Schmiede, den Schnee zusammenschieben mit den nassen Wollhandschuhen, den Ball werfen. Dumpf prallt er gegen die Holzwand von Noahs selbstsüchtiger Arche und die Tiere stampfen mit den Hufen, kratzen mit den Krallen, fliegen durcheinander. Danach ist die Kinogängerin zum Zweitbesseren übergegangen.

Sie klappert weiter Steine in den Holzschuhen und es knirscht in ihren Strümpfen. Mit sich trägt sie Stickzeug, einen Kompottlöffel, eine seidene Schnur, Erdnuß, Wattebausch, Backwerk und ihre eingesalzene Sprache mit dem grauen Blick. Sie wird das ihrige dazutun, dass man mit der Zeit nichts mehr von der Sprache will. Sie wird hier und dort einen Satz einflechten, der sie unverdächtig macht. Die Gewissheit, dass es keinen Trost gibt, aber den Jubel, das Heu, den Schnee und das Ende. Zum Beispiel. Dass es noch Sprache gibt in diesem Zeitalter, in dem alles erzählt und nichts angehört wird. Wie sie im Spiel mit den Wörtern, und seien es die schlechteren, die eigene Lautlosigkeit in die ihre einbringt, wer traut sich das noch?

Wer wagt noch, was mit dem altmodischen Wort Betrachtung gemeint ist: hinschauen, lange hinschauen, sich versenken, tiefer eintauchen in die Frage der Benennung, diese alte Drachenwolke. Die hat sie gefürchtet. Mehr als den Tod, den sie zeitlebens um sich hatte, dem sie die Frage nach der Existenz gestellt hat, angesichts der Großmutter im Transportwagen auf der Schwedenbrücke, diese Kinderfrage: warum. Gibt es die Welt, gibt es uns, gibt es mich. Warum hat mich keiner gefragt. Zwingend folgt daraus der Ruf des zum Tode Verurteilten in seiner Rede unter dem Galgen an die Gaffer da unten: Kommt herauf! Ich weiß, warum ich sterben muß, kommt doch herauf zu mir! Und endet mit der entsetzten Einsicht, dass ihm die schlimmste Strafe droht; weiterleben zu müssen. Nur ihr war möglich, das zu sagen, es so zu sagen, resigniert fast, in großer Einsamkeit: Ich will die Segel spannen in der stillen Luft, will meinen Pflug durch alle Sümpfe treiben. Ich will auf morgen warten, das heute ist, will die Mütze ziehen, wenn die gefangenen Klöppel in den Glocken toben, und meiner Wege gehn, als ging ich heim. Was folgt? Sich den Zusammenhängen verweigern, sich den schlechten Wörtern überlassen, zurückkehren zu Bildern und Geräuschen. Splitterndes Holz, dürre Birken, der grüne Himmel, die fröhlich schreienden Spatzen, ein Konditorssohn, wie er im kurzen Mantel den sonntäglich leeren Platz kreuzt. Seine mehlbestäubte Mutter. Halbtropische Vergissmeinnicht, grau, grün und bunt, sehr bunt die Kleider der Mädchen, manchmal sind sie weiß. Flecken auf den Sesseln wie von gezuckerter Milch, wo ordnen sie sich ein in der Hierarchie zwischen Himmel und Hölle, zumal die Sessel aus Leder, eher eine Ledernachahmung sind. Ineinander verkrallte Balkone der Heimatländer, Untergänge vor sich herschleifen, Gebote abweisen, damit alles bleibt, was es nicht ist. Aha.

Misstrauen und Argwohn. Nicht gefragt worden sein. Leben als Zumutung. Im Dunkel des Kinosaals unsichtbar werden, sich wegschleichen, einen Spiegel unter den Galgen stellen, Gleichgültigkeit einüben, nicht mehr darauf gefasst sein, geboren zu werden und sich keine Angst mehr machen lassen. Keine ist wie sie so furchtlos über das brennende Seil der Lautlosigkeit gegangen, keine hat sich dem Wortverlust so bedingungslos ausgesetzt, keine hat wie sie dem Erzählen die Vorstellung des Behagens vom Leib gerissen, es der Kälte ausgesetzt und aufgeräumt mit der Idee des sanften Feuers, das die Hände wärmt.

Form ist nie aus dem Gefühl der Sicherheit entstanden, sondern immer im Angesicht des Endes. So liegt auch heute für den Erzählenden die Gefahr nicht mehr darin, weitschweifig zu werden, sie liegt eher darin, daß er angesichts der Bedrohung und unter dem Eindruck des Endes den Mund nicht mehr aufbringt.

Hundert Millionen mal hundertvierzig Zeichen ersticken die Sprache in den fusselnden Daunen geplatzter Schwafelkissen. Begraben sie unter den Verzettelungen von Hashtags und einer Sintflut von Kurzmitteilungen und unbeholfenen Befindlichkeiten, lösen sie auf in Links, Tags, Memes und Emojis. Packt dich noch einmal das Entsetzen angesichts eines Steckkissens ohne Kind, ist es ein Leichtes festzustellen: Hier ist Sprache oder hier ist keine. Soll heißen, das hat Schweigen in sich oder nicht. Siehst du, sagt sie, man will mit der Zeit nichts mehr von unserer Sprache. Ja, sage ich, vor dem blinden Spiegel mit den Fliegenflecken, ja, und jetzt sage auch ich zu der alten Engelmacherin: Mach mir mein Kind wieder lebendig. Und wer ins Kino gehen will, kann das gern tun.

kursiv gesetzte Stellen sind Zitate aus folgenden Texten Ilse Aichingers: Schlechte Wörter, Flecken (aus dem Band: Schlechte Wörter), Die Schwestern Jouet, Das Erzählen in dieser Zeit, Spiegelgeschichte, Rede unter dem Galgen (aus dem Band: Der Gefesselte), Mein Vater aus Stroh, Die Schwestern Jouet, Meine Sprache und ich (aus dem Band: Eliza, Eliza), Ins Wort, „Nur zusehen – ohne einen Laut“. Jopseph Conrad, Schnee, Aufzeichnungen 1950-1985 (aus dem Band: Kleist, Moose, Fasane), Marianne, Heu (aus dem Band: Verschenkter Rat); alle in: Ilse Aichinger: Werke, 8 Bände, Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuchverlag, 1991.

in: Dorthin gehen, wo die Parallelen sich schneiden, Die Gruppe 47 in Saulgau

Texte und Resonanzen, Hg. Katrin Seglitz / Hotel Kleber Post, Ravensburg 2022.

MOLLY. RAW DRAFT

This is for you to know.

Old girl. I live here in a Molly Ringwald room

Sister mare. While you're getting your Gnadenbrot und

etwas Besseres als den Tod

findest du überall.

Everywhere you find something better than death,

horse, I am in quarantine

and these few words follow me

Augenbrauen, Topflappen, Isolation.

Go singing, mare, find your pack, fight

the Räuber in the woods, vertreib sie aus deinem Leben, find some pink blanket somebody's

mother crochetted by hand.

Sing, no more bandits in the dark forest.

Keine Räuber und

keiner, der dir an den Kragen will. Enjoy.

This is the first day of the rest

of your life

Go galopping then stand

still under the sun. Enjoy.

Old girl. I live here in a Molly Ringwald room

Sister mare. While you're getting your Gnadenbrot und

etwas Besseres als den Tod

findest du überall.

Everywhere you find something better than death,

horse, I am in quarantine

and these few words follow me

Augenbrauen, Topflappen, Isolation.

Go singing, mare, find your pack, fight

the Räuber in the woods, vertreib sie aus deinem Leben, find some pink blanket somebody's

mother crochetted by hand.

Sing, no more bandits in the dark forest.

Keine Räuber und

keiner, der dir an den Kragen will. Enjoy.

This is the first day of the rest

of your life

Go galopping then stand

still under the sun. Enjoy.

WER SPRICHT

Literatur kann nur entstehen durch den waghalsigen Sturz ins Andere

Ob auf der Theaterbühne, in der Übersetzung oder im literarischen Text, die mimetische Anverwandlung einer anderen als der eigenen Lebensrealität ist in Verruf geraten.

Vater, Mutter, Kind. Kinder spielen und sind gleichzeitig die Personen, die sie vorgeben zu sein, sie fantasieren Lebenswirklichkeit und üben Rollen ein. Zwischen den Polen dieses Kinderspiels und dem erzählerischen Sprechen über Menschengruppen, denen man nicht angehört (beispielsweise Menschen mit Behinderungen oder People of Colour), spannt sich ein Raum der imaginierten Anverwandlung, den zu betreten einem derzeit nur auf Zehenspitzen gestattet ist, besser wäre der freiwillige Verzicht.

Kann eine niederländische Lyrikerin mit weißer Haut, das Spoken-Word-Gedicht von Amanda Gorman übersetzen, das diese zur Inauguration Joe Bidens ins Amt des US-Präsidenten im Januar 2021 vorgetragen hat? Das Team um Amanda Gorman meint: durchaus. Eine Kritikerin und Person of Colour meint: keinesfalls. Streit entbrennt. Die Lyrikerin gibt den Übersetzungsauftrag zurück. Ein exemplarischer Fall für die Durchsetzung von Partikularinteressen, wie sie derzeit im Sinne der Identitätspolitik oft geschehen, und die viele Menschen, auch mich, die ich eine Schriftstellerin bin, zutiefst irritieren.

In meinem neuen Roman kommt ein junger Mann mit indonesischen Wurzeln vor, der in Deutschland adoptiert wurde und aufgewachsen ist. Ich habe ihn mir vorgestellt. Die Grundoperation der Mimesis, Basis des literarischen Schreibens. Ohne sie gäbe es kein Märchen, keinen Mythos, keine einzige Geschichte.

Ich stelle mir vor, wie der junge Mann sich fühlt, was er denkt, was für ein Mensch er ist. Er gehört mir, ich habe ihn mir ausgedacht. Er gehört allen, denn ich schicke ihn zwischen zwei Buchdeckeln hinaus in die Welt. Ich habe mir einen imaginiert, der dreißig Jahre jünger ist als ich, aus einem anderen Teil der Welt kommt und Rassismuserfahrungen gemacht hat, von denen er im Roman auch spricht, ich hab ihm die Worte in den Mund gelegt.

'Darf man das?' Seltsam, aber ich habe mir nie diese Frage gestellt. Ich stelle mir einen Jungen vor, das uneheliche Kind einer Wäscherin, geboren Ende des 18. Jahrhunderts, der sich mit vierzehn das Leben nimmt. In einer anderen Geschichte kommt eine brabbelnde alte Frau vor, die sich mit ihrer Demenz und ihrem Einkaufstrolley auf den Weg in den Supermarkt macht, um Katzenfutter zu kaufen. Ein Bildhauer sieht nur seine Kunst und nicht seine halbwüchsige Tochter, die verzweifelt seine Nähe sucht. Eine junge Frau mit geistiger Behinderung ist schwanger und will ihr Kind um jeden Preis behalten. So viele Leben.

So viele Realitäten, die unerzählt blieben, würde ich nur aus meinem weißen weiblichen Mittelschichtsleben erzählen dürfen. Wenn wir gut sind, wenn wir es ernst meinen und wenn wir bereit sind, von uns selbst abzusehen, uns hinter dem zurückzulassen, was wir schreiben, können wir alles sein. Ein Affe, der vor einer Akademie einen Vortrag hält; eine Hexe, die nicht versteht, dass sie böse sein muss, um gut zu sein, ein Baum, der spricht, ein Frosch, der an die Wand fliegt und als Prinz weiterlebt. Wir können aus der Perspektive von Pistolen verdorrten Christbäumen oder fliegenden Untertassen erzählen, wenn wir es wollen. Wir müssen einfach gut sein in dem, was wir tun, und mit Worten schaffen, dass die Leserinnen und Leser selbst zu fliegenden Untertassen werden.

Die Schauspielerin Sandra Hüller kann auf begeisternde Weise Shakespeares Dänenprinz Hamlet sein. Eine deutsche Theaterregisseurin (weißhäutig), kann das Stück eines iranischen Autors glaubhaft inszenieren, eine Schwarze Frau kann einen chinesischen Mann spielen und eine Schriftstellerin wie Virginia Woolf kann durch die Jahrhunderte aus der Perspektive eines Mannes, der eine Frau wird, erzählen: Orlando, einer ihrer größten Erfolge.

Jeder kann und darf über alles sprechen. Klug muss es halt sein, einfühlsam, gut recherchiert, belesen. Ich kann nicht wissen, wie der Sechsjährige im 18. Jahrhundert sich in seiner nassen Hose gefühlt hat, wenn ich nie einen solchen Stoff angefasst habe. Ich kann schon wissen, wie er sich fühlt, wenn er allein in einer Höhle sitzt und in den Regen hinausschaut, es gehört zu meinen Erfahrungen. Einfühlung, Fantasie und eine große Bereitschaft, von der eigenen Befindlichkeit abzusehen, sind die Voraussetzungen, ein anderer zu werden. Je mehr ich mich verschwinden mache, umso genauer kann ich werden, was Rimbaud 'Ich ist ein anderer' nannte und womit er seinen Wunsch nach Entgrenzung unterstrich. Jene Entfremdungserfahrung, die die mimetischen Kräfte erst aktiviert und stimuliert. Jener Selbstverlust, der Kunst erst möglich macht.

Sprechverbote und Imaginationsverbote jedoch richten jene Grenzen wieder auf, die im schöpferischen Akt niedergerissen werden mussten, um überhaupt zu einem künstlerischen Ausdruck zu gelangen.

Das Irritierendste für eine Schriftstellerin an der Identitätspolitik ist die Forderung nach Auflösung der Geschlechteridentität bei gleichzeitiger verschärfter Sanktionierung der imaginativen Aneignung anderer Lebenswirklichkeiten im Erzählen. So könnte ich imaginieren, ich wäre im falschen Körper geboren und eigentlich ein Mann. Das wär okay. Will ich in eine Erzählung darüber schreiben, ist es das nicht. Aus solcherlei Double-Binds finde ich nicht mehr hinaus.

Zum Thema der Spannung zwischen identitätspolitischer Sprechkritik und imaginativer Arbeit.

7. Juli 2021

Literatur kann nur entstehen durch den waghalsigen Sturz ins Andere

Ob auf der Theaterbühne, in der Übersetzung oder im literarischen Text, die mimetische Anverwandlung einer anderen als der eigenen Lebensrealität ist in Verruf geraten.

Vater, Mutter, Kind. Kinder spielen und sind gleichzeitig die Personen, die sie vorgeben zu sein, sie fantasieren Lebenswirklichkeit und üben Rollen ein. Zwischen den Polen dieses Kinderspiels und dem erzählerischen Sprechen über Menschengruppen, denen man nicht angehört (beispielsweise Menschen mit Behinderungen oder People of Colour), spannt sich ein Raum der imaginierten Anverwandlung, den zu betreten einem derzeit nur auf Zehenspitzen gestattet ist, besser wäre der freiwillige Verzicht.

Kann eine niederländische Lyrikerin mit weißer Haut, das Spoken-Word-Gedicht von Amanda Gorman übersetzen, das diese zur Inauguration Joe Bidens ins Amt des US-Präsidenten im Januar 2021 vorgetragen hat? Das Team um Amanda Gorman meint: durchaus. Eine Kritikerin und Person of Colour meint: keinesfalls. Streit entbrennt. Die Lyrikerin gibt den Übersetzungsauftrag zurück. Ein exemplarischer Fall für die Durchsetzung von Partikularinteressen, wie sie derzeit im Sinne der Identitätspolitik oft geschehen, und die viele Menschen, auch mich, die ich eine Schriftstellerin bin, zutiefst irritieren.

In meinem neuen Roman kommt ein junger Mann mit indonesischen Wurzeln vor, der in Deutschland adoptiert wurde und aufgewachsen ist. Ich habe ihn mir vorgestellt. Die Grundoperation der Mimesis, Basis des literarischen Schreibens. Ohne sie gäbe es kein Märchen, keinen Mythos, keine einzige Geschichte.

Ich stelle mir vor, wie der junge Mann sich fühlt, was er denkt, was für ein Mensch er ist. Er gehört mir, ich habe ihn mir ausgedacht. Er gehört allen, denn ich schicke ihn zwischen zwei Buchdeckeln hinaus in die Welt. Ich habe mir einen imaginiert, der dreißig Jahre jünger ist als ich, aus einem anderen Teil der Welt kommt und Rassismuserfahrungen gemacht hat, von denen er im Roman auch spricht, ich hab ihm die Worte in den Mund gelegt.

'Darf man das?' Seltsam, aber ich habe mir nie diese Frage gestellt. Ich stelle mir einen Jungen vor, das uneheliche Kind einer Wäscherin, geboren Ende des 18. Jahrhunderts, der sich mit vierzehn das Leben nimmt. In einer anderen Geschichte kommt eine brabbelnde alte Frau vor, die sich mit ihrer Demenz und ihrem Einkaufstrolley auf den Weg in den Supermarkt macht, um Katzenfutter zu kaufen. Ein Bildhauer sieht nur seine Kunst und nicht seine halbwüchsige Tochter, die verzweifelt seine Nähe sucht. Eine junge Frau mit geistiger Behinderung ist schwanger und will ihr Kind um jeden Preis behalten. So viele Leben.

So viele Realitäten, die unerzählt blieben, würde ich nur aus meinem weißen weiblichen Mittelschichtsleben erzählen dürfen. Wenn wir gut sind, wenn wir es ernst meinen und wenn wir bereit sind, von uns selbst abzusehen, uns hinter dem zurückzulassen, was wir schreiben, können wir alles sein. Ein Affe, der vor einer Akademie einen Vortrag hält; eine Hexe, die nicht versteht, dass sie böse sein muss, um gut zu sein, ein Baum, der spricht, ein Frosch, der an die Wand fliegt und als Prinz weiterlebt. Wir können aus der Perspektive von Pistolen verdorrten Christbäumen oder fliegenden Untertassen erzählen, wenn wir es wollen. Wir müssen einfach gut sein in dem, was wir tun, und mit Worten schaffen, dass die Leserinnen und Leser selbst zu fliegenden Untertassen werden.

Die Schauspielerin Sandra Hüller kann auf begeisternde Weise Shakespeares Dänenprinz Hamlet sein. Eine deutsche Theaterregisseurin (weißhäutig), kann das Stück eines iranischen Autors glaubhaft inszenieren, eine Schwarze Frau kann einen chinesischen Mann spielen und eine Schriftstellerin wie Virginia Woolf kann durch die Jahrhunderte aus der Perspektive eines Mannes, der eine Frau wird, erzählen: Orlando, einer ihrer größten Erfolge.

Jeder kann und darf über alles sprechen. Klug muss es halt sein, einfühlsam, gut recherchiert, belesen. Ich kann nicht wissen, wie der Sechsjährige im 18. Jahrhundert sich in seiner nassen Hose gefühlt hat, wenn ich nie einen solchen Stoff angefasst habe. Ich kann schon wissen, wie er sich fühlt, wenn er allein in einer Höhle sitzt und in den Regen hinausschaut, es gehört zu meinen Erfahrungen. Einfühlung, Fantasie und eine große Bereitschaft, von der eigenen Befindlichkeit abzusehen, sind die Voraussetzungen, ein anderer zu werden. Je mehr ich mich verschwinden mache, umso genauer kann ich werden, was Rimbaud 'Ich ist ein anderer' nannte und womit er seinen Wunsch nach Entgrenzung unterstrich. Jene Entfremdungserfahrung, die die mimetischen Kräfte erst aktiviert und stimuliert. Jener Selbstverlust, der Kunst erst möglich macht.

Sprechverbote und Imaginationsverbote jedoch richten jene Grenzen wieder auf, die im schöpferischen Akt niedergerissen werden mussten, um überhaupt zu einem künstlerischen Ausdruck zu gelangen.

Das Irritierendste für eine Schriftstellerin an der Identitätspolitik ist die Forderung nach Auflösung der Geschlechteridentität bei gleichzeitiger verschärfter Sanktionierung der imaginativen Aneignung anderer Lebenswirklichkeiten im Erzählen. So könnte ich imaginieren, ich wäre im falschen Körper geboren und eigentlich ein Mann. Das wär okay. Will ich in eine Erzählung darüber schreiben, ist es das nicht. Aus solcherlei Double-Binds finde ich nicht mehr hinaus.

Zum Thema der Spannung zwischen identitätspolitischer Sprechkritik und imaginativer Arbeit.

7. Juli 2021

DIE WIEDERANEIGNUNG DER ZEIT

Lilly-Ronchetti-Preis 2019

Aus der Laudatio von Barbara Villiger Heilig:

"Ein paar Worte noch zum Projekt, das wir heute mit dem Preis auszeichnen. Den Titel erwähnte ich schon: «Die Wiederaneignung der Zeit». Dem Exposé ist ein Zitat der US‐amerikanischen Schauspielerin und Autorin Amy Poehler vorangestellt: «It takes years as a woman to unlearn what you have been taught to be sorry for» (auf Deutsch und leider etwas weniger elegant: es braucht Jahre, bis eine Frau jenen Lernprozess rückgängig gemacht hat, bei dem ihr beigebracht wurde, wofür sie sich alles entschuldigen muss).

Um einen solchen Rückwärtsprozess geht es Beate Rothmaier in ihrem neuen Projekt, das sie als «essayistische Erzählung» charakterisiert. Diese Erzählung soll davon handeln – ich zitiere ‐, «was passieren würde, wenn die unbezahlte Frauenarbeit entlohnt würde, wenn sie nicht nur einen gesellschaftlichen, sondern einen volkswirtschaftlichen Wert hätte und was das mit den Menschen machen würde.» Ohne weiteren Kontext klingt das eindeutig nach Tendenzliteratur. Nach feministischem Agit‐Prop‐Programm.

Jedoch: Beate Rothmaier ist eine Schriftstellerin. Erlauben Sie mir deshalb ein weiteres Zitat, das eine Ahnung davon vermittelt, wie diese Schriftstellerin ihr trockenes Abstract in eine literarische Suada verwandelt: «Plötzlich, das kann Jahre gedauert haben, in denen du dahingelebt hast in einem mittleren Leben und dich eingerichtet hast in einer Gesellschaft, die dir früh beigebracht hat, dass deine Arbeit viel Wert ist, jedoch nicht in Geldstücken, plötzlich also, vielleicht nach der Lektüre von Beauvoir, Arendt, de Gouges, von Roten, Woolf wird dir bewusst, dass du sehr, sehr müde bist von der Arbeit, die du unentwegt bis zu 17 Stunden täglich verrichtest und die dich auf keinen grünen Zweig bringt, weil sie keine Arbeit ist, sondern so eine Art Dahinleben mit Kindern, zu pflegenden Eltern, in irgendeinem Kirchenamt wo immer. Plötzlich beginnst du zu rechnen, wie viel du verdient hättest, wenn all deine Arbeitsstunden entgolten worden wären. Du zählst die zermusten Bananen, die für Hortkrippenkindergartenschulanlässe gebackenen Kuchen, die auf winzigen Stühlen sitzend geschnitzten Räbeliechtli, die Kindergeburtstage, Weihnachtsgeschenke, organisierten Ferienreisen, Behördengänge, Elterngespräche – die tausend Stunden, die du damit verbracht hast, kleine Lebewesen in die Welt hinauszurichten, und du versuchst die Kraft zu messen, die in ihnen weiterlebt und dir jetzt fehlt in deiner Erschöpfung.»

Meine Damen und Herren: Nein, das ist keine aktivistische Propagandaprosa. Sondern: eine Recherche du temps perdu au féminin. Sie blickt zurück und weist nach vorn in eine – vielleicht, hoffentlich – gendergerechtere Zukunft. Und aus dem zitierten Passus wird bereits klar: Hier artikuliert eine, die weiss, wovon sie spricht, das, was sie weiss in einer unverkennbar persönlichen Sprache, aus der nebst weiblichem Aufbegehren eine zärtliche Zuneigung zum Leben spricht.

Noch einmal: herzliche Gratulation, Beate Rothmaier. Und Ihnen allen danke für die Aufmerksamkeit.

St. Gallen, 11. Dezember 2019

Aus der Laudatio von Barbara Villiger Heilig:

"Ein paar Worte noch zum Projekt, das wir heute mit dem Preis auszeichnen. Den Titel erwähnte ich schon: «Die Wiederaneignung der Zeit». Dem Exposé ist ein Zitat der US‐amerikanischen Schauspielerin und Autorin Amy Poehler vorangestellt: «It takes years as a woman to unlearn what you have been taught to be sorry for» (auf Deutsch und leider etwas weniger elegant: es braucht Jahre, bis eine Frau jenen Lernprozess rückgängig gemacht hat, bei dem ihr beigebracht wurde, wofür sie sich alles entschuldigen muss).

Um einen solchen Rückwärtsprozess geht es Beate Rothmaier in ihrem neuen Projekt, das sie als «essayistische Erzählung» charakterisiert. Diese Erzählung soll davon handeln – ich zitiere ‐, «was passieren würde, wenn die unbezahlte Frauenarbeit entlohnt würde, wenn sie nicht nur einen gesellschaftlichen, sondern einen volkswirtschaftlichen Wert hätte und was das mit den Menschen machen würde.» Ohne weiteren Kontext klingt das eindeutig nach Tendenzliteratur. Nach feministischem Agit‐Prop‐Programm.

Jedoch: Beate Rothmaier ist eine Schriftstellerin. Erlauben Sie mir deshalb ein weiteres Zitat, das eine Ahnung davon vermittelt, wie diese Schriftstellerin ihr trockenes Abstract in eine literarische Suada verwandelt: «Plötzlich, das kann Jahre gedauert haben, in denen du dahingelebt hast in einem mittleren Leben und dich eingerichtet hast in einer Gesellschaft, die dir früh beigebracht hat, dass deine Arbeit viel Wert ist, jedoch nicht in Geldstücken, plötzlich also, vielleicht nach der Lektüre von Beauvoir, Arendt, de Gouges, von Roten, Woolf wird dir bewusst, dass du sehr, sehr müde bist von der Arbeit, die du unentwegt bis zu 17 Stunden täglich verrichtest und die dich auf keinen grünen Zweig bringt, weil sie keine Arbeit ist, sondern so eine Art Dahinleben mit Kindern, zu pflegenden Eltern, in irgendeinem Kirchenamt wo immer. Plötzlich beginnst du zu rechnen, wie viel du verdient hättest, wenn all deine Arbeitsstunden entgolten worden wären. Du zählst die zermusten Bananen, die für Hortkrippenkindergartenschulanlässe gebackenen Kuchen, die auf winzigen Stühlen sitzend geschnitzten Räbeliechtli, die Kindergeburtstage, Weihnachtsgeschenke, organisierten Ferienreisen, Behördengänge, Elterngespräche – die tausend Stunden, die du damit verbracht hast, kleine Lebewesen in die Welt hinauszurichten, und du versuchst die Kraft zu messen, die in ihnen weiterlebt und dir jetzt fehlt in deiner Erschöpfung.»

Meine Damen und Herren: Nein, das ist keine aktivistische Propagandaprosa. Sondern: eine Recherche du temps perdu au féminin. Sie blickt zurück und weist nach vorn in eine – vielleicht, hoffentlich – gendergerechtere Zukunft. Und aus dem zitierten Passus wird bereits klar: Hier artikuliert eine, die weiss, wovon sie spricht, das, was sie weiss in einer unverkennbar persönlichen Sprache, aus der nebst weiblichem Aufbegehren eine zärtliche Zuneigung zum Leben spricht.

Noch einmal: herzliche Gratulation, Beate Rothmaier. Und Ihnen allen danke für die Aufmerksamkeit.

St. Gallen, 11. Dezember 2019

ALLES WISSEN

Mörike stellte die Kamera auf. Zuerst das Stativ, Schrauben aufdrehen, Beine rausziehen, Schrauben zudrehen, drei Mal das Ganze, Kamera aufstecken, festschrauben, justieren. Er kniff das eine seiner sehr blauen Augen zu und sah mit dem anderen, es war das linke, was ihn als linkshändigen Menschen auswies, durch den Sucher, das Fadenkreuz, ja es war ein Zielfernrohr, er zoomte und was er da sah, war er selbst, wie er da stand, verlegen, die Hände in den Taschen der ausgebeulten Cordhosen, Standbein, Spielbein und darauf wartete, fotografiert zu werden. Abgeschossen. Mörike hob den Blick und sah sich in die Augen. Blickwechsel, Wildwechsel, dachte er und freute sich auf das Bild, das er von sich machen würde. Das er ja wohl überleben würde, es war nichts Schlimmes dabei, auch wenn er nach jeder Fotografie, die er oder andere von ihm gemacht hatten, den Eindruck hatte, eine Haut verloren zu haben, als sei sie ihm durch das Kameraauge hindurch abgezogen worden wie einem Hasen der Pelz, von hinten über die Ohren, die feingeäderte, weißliche Haut nach außen gestülpt, das weiche Fell nach innen und darunter das rote rote Fleisch. Hasenfuß, dachte Mörike und griff sich in den Schritt, was die bekannte unmittelbar beruhigende Wirkung ausübte und es ihm sogar ermöglichte, zu lächeln, zu lachen gar und das ging so. Die Zähne entblößen, beide Augen zukneifen und zwischen ihnen eine Falte in Form eines Y auf der Nasenwurzel bilden. Aus wars mit dem blauenblauen Rehaugenblick, es zeigte sich das Raubtier in ihm, das fletschende Grinsen, auf das er stolz war. Das ihn ausmachte und, sobald er es seinen Mitmenschen ins Gesicht warf, diese ebenfalls zum Lachen brachte und nur wer ihn sehr gut kannte oder genau beobachtete, sah in der Spiegelung seines Lachens im Ausdruck der anderen diese Andeutung von Verzweiflung bevor sie in Panik zu kippen droht. Das war der Augenblick. Mörike drückte ab und taumelte, vom Rückstoß getroffen nach hinten. Er griff sich an die Schulter, dahin wo die Kugel in ihn hineingefahren war und riss die schönen Augen auf. Das also war dein Plan, rief er und wieder lachte er, doch wenn ihn einer gefragt hätte, warum, so hätte er keine Antwort gewusst.

Mörike lag im bräunlichbeige vertrockneten Gras des vergangenen viel zu langen Sommers und sah ins blaue Halbrund über sich. Noch immer schien die Sonne, man sagte wohl, erbarmungslos herab, oder auch, weil ihr nichts anders übrig blieb, auf das Immergleiche und ihn, Mörike. Mal unter dem Rasensprenger, mal mit, mal ohne Schuhe, mal mit mal ohne seine Schriften und Berechnungen, mal mit der Kamera um den Hals, mal vor sich auf dem Stativ, jetzt liegend im dürren Gras, starr nach oben blickend, jetzt wie die Sonne schwebend über der Halbkugel Welt, die er von hier oben aus beleuchten konnte und mit scharfem Blick das kleinste Lebewesen, eine knopfäugige Haselmaus mit runden Ohren und zärtlich karamellfarbenem Fell, wie sie da trippelte, huschte und sprang, als hätte sie auch nur den Hauch einer Chance gegen seine stechenden Augen, die die Kleine aufspießen wollten aber nicht erwischten, die jetzt still hockte und auf dem falben Untergrund, nicht mehr ausgemacht werden konnte von ihm. Mörike konnte alles. Von seinem in den Kopf der anderen springen und dort zwischen fremden Ideen, Einbildungen, Affekten herumspazieren vom Frontalhirn aus den Balken übersteigen, zwischen den walnussartigen grauweißen Hälften Richtung Amygdala und bis hinab ins limbisches System. Er war ein Schreiber und kannte die Hirn- und Herzkammern seiner Geschöpfe, ihre inneren Monologe, ihre Bewusstseinsströme, ihre erlebten Reden, Gedankenstürme und nicaht nur das. Von einem Kopf sprang er in den nächsten, von dort in ein löchriges Kinderherz, weiter in die Eingeweide eines alten Detektivs, sein Magenknurren, Magenkrampfen und die unbändige Lust auf den Twanner Weißwein, den der Arzt ihm verboten hat, und in die trübsten Seelenregungen einer übriggebliebenen Greisin, die auf osteoporösen Knien in der Kirchenbank der Wallfahrtskirche Zu unserer lieben Frau kniete, die wurzelartigen Finger ineinander gekrallt, die Stirn auf den verschränkten Fäusten in stummer Anrufung aller vierzehn Nothelfer, sie einmal nur in ihrem Leben zu erhören und endlich abzuberufen aus diesem Jammertal, aber nein. Noch schneidet, noch beißt keiner diesen Faden ab. Mörike rumpelte das Gedärm, er hat genug gesehen. Der allwissende Mörike hatte genug gesehen, ihm rumpelte das Gedärm. Auf ungelenken Füßen watschelte er einen Berg hinauf, stolperte, purzelte hinunter, rollte in den Graben, stemmte sich hoch und schaffte es schließlich auf eine Anhöhe und bis an ein Abbruchkante. Er breitete seine Flügel aus. Taumelig warf er sich in die Aufwinde, ließ sich heben, schwang sich auf und hinüber in ein ungeschriebenes Land. Aus der Vogelperspektive sah er das Halbrund der Erdkugel und auf ihrer kaltgespannten Kruste den Weberknecht seines klumpigen Fotoapparats auf spirreligen Stativbeinen schwebend. Das wird eine feines Porträt werden ganz in Schwarzweiß, monologisierte er vor sich hin und ging in den Sinkflug über.

in: Mauerläufer Literarisches Jahresheft 2019/20

Mörike lag im bräunlichbeige vertrockneten Gras des vergangenen viel zu langen Sommers und sah ins blaue Halbrund über sich. Noch immer schien die Sonne, man sagte wohl, erbarmungslos herab, oder auch, weil ihr nichts anders übrig blieb, auf das Immergleiche und ihn, Mörike. Mal unter dem Rasensprenger, mal mit, mal ohne Schuhe, mal mit mal ohne seine Schriften und Berechnungen, mal mit der Kamera um den Hals, mal vor sich auf dem Stativ, jetzt liegend im dürren Gras, starr nach oben blickend, jetzt wie die Sonne schwebend über der Halbkugel Welt, die er von hier oben aus beleuchten konnte und mit scharfem Blick das kleinste Lebewesen, eine knopfäugige Haselmaus mit runden Ohren und zärtlich karamellfarbenem Fell, wie sie da trippelte, huschte und sprang, als hätte sie auch nur den Hauch einer Chance gegen seine stechenden Augen, die die Kleine aufspießen wollten aber nicht erwischten, die jetzt still hockte und auf dem falben Untergrund, nicht mehr ausgemacht werden konnte von ihm. Mörike konnte alles. Von seinem in den Kopf der anderen springen und dort zwischen fremden Ideen, Einbildungen, Affekten herumspazieren vom Frontalhirn aus den Balken übersteigen, zwischen den walnussartigen grauweißen Hälften Richtung Amygdala und bis hinab ins limbisches System. Er war ein Schreiber und kannte die Hirn- und Herzkammern seiner Geschöpfe, ihre inneren Monologe, ihre Bewusstseinsströme, ihre erlebten Reden, Gedankenstürme und nicaht nur das. Von einem Kopf sprang er in den nächsten, von dort in ein löchriges Kinderherz, weiter in die Eingeweide eines alten Detektivs, sein Magenknurren, Magenkrampfen und die unbändige Lust auf den Twanner Weißwein, den der Arzt ihm verboten hat, und in die trübsten Seelenregungen einer übriggebliebenen Greisin, die auf osteoporösen Knien in der Kirchenbank der Wallfahrtskirche Zu unserer lieben Frau kniete, die wurzelartigen Finger ineinander gekrallt, die Stirn auf den verschränkten Fäusten in stummer Anrufung aller vierzehn Nothelfer, sie einmal nur in ihrem Leben zu erhören und endlich abzuberufen aus diesem Jammertal, aber nein. Noch schneidet, noch beißt keiner diesen Faden ab. Mörike rumpelte das Gedärm, er hat genug gesehen. Der allwissende Mörike hatte genug gesehen, ihm rumpelte das Gedärm. Auf ungelenken Füßen watschelte er einen Berg hinauf, stolperte, purzelte hinunter, rollte in den Graben, stemmte sich hoch und schaffte es schließlich auf eine Anhöhe und bis an ein Abbruchkante. Er breitete seine Flügel aus. Taumelig warf er sich in die Aufwinde, ließ sich heben, schwang sich auf und hinüber in ein ungeschriebenes Land. Aus der Vogelperspektive sah er das Halbrund der Erdkugel und auf ihrer kaltgespannten Kruste den Weberknecht seines klumpigen Fotoapparats auf spirreligen Stativbeinen schwebend. Das wird eine feines Porträt werden ganz in Schwarzweiß, monologisierte er vor sich hin und ging in den Sinkflug über.

in: Mauerläufer Literarisches Jahresheft 2019/20

HEIMAT HEISST UBUNTU ZUM BEISPIEL

Ich bin Schriftstellerin und gehe mit Wörtern um. Deutsche Wörter im allgemeinen. Ich klaube sie zusammen um Dinge zu sagen, die eine bestimmte Erfahrung, eine Einsicht vielleicht sogar eine Erkenntnis ausdrücken. Ich reihe sie aneinander, um Geschichten zu erzählen.

Es gibt aber auch einzelne Wörter, die eine ganze Geschichte erzählen. Heimat zum Beispiel. Sündenbock.

Heimat gehört, wie Warmduscher, Wanderlust, Kabelsalat, Waldeinsamkeit zu den unübersetzbaren deutschen Wörtern. Für sie gibt es in anderen Sprachen keine Entsprechung, man muss einen ganzen Satz formulieren um sagen zu können, was man darunter versteht. Oft nicht nur in der fremden, sondern auch in der eigenen Sprache, denn Heimat ist für jeden etwas anderes: Heimat ist das Linoleum im Klassenzimmer, das nach Bohnerwachs riecht,

der Duft der faulenden Früchte auf den Streuobstwiesen im Spätsommer, das krachende Geräusch beim Zerbeißen gebrannter Mandeln aus einer rosa-weiß gestreiften Papiertüte, der Geruch nach Holzfeuer und Schnee kurz vor Wintereinbruch, das Klingeln einer Ladenglocke.

Das milchige Licht eines Herbstmorgens, die losen Spinnwebfäden in der Spätsommersonne, Schnee, der von unten nach oben fliegt, das Gurren der Türkentauben auf dem Hausdach, die zärtliche Kühle des Schlamms zwischen den Zehen, bevor man losschwimmt, zur Insel und zurück, der Tanz der Libellen über der Wasseroberfläche.

Heimat können Wörter sein, Landschaften oder Gerichte, der Geschmack von Pfitzauf mit Vanillesoße. Der Gyrosteller, das erste Spaghetti-Eis, ein Espresso im Stehen. Der Begriff Heimat kam zuerst in Gestalt der Heimatkunde über mich. In der Grundschule mussten wir den Verlauf der Bundesstraßen durch den Landkreis (der damals noch Kreis Aalen hieß) auswendig lernen. B 19, B 29, B 290. Das war in den autoverliebten 70er Jahren nach dem Lehrplan Heimat.

Ich bin in der Welt unterwegs gewesen und zurückgekehrt. Als ich ankam, war die Welt hierher gekommen. Von der Welt habe ich gelernt: die unübersetzbaren Wörter sind die Heimat der anderen.

Heimat heißt Ubuntu zum Beispiel, Korebi, Jayus, Pisan Zapra, Samar, Naz, Hanyauku, Gurfa, Cotisuelto oder Karelu. Andere Sprachen haben Wörter für so wichtige Dinge wie das Sonnenlicht, das durch die Blätter von Bäumen schimmert: Korebi (japanisch), die Zeit, die man braucht, um eine Banane zu essen: Pisan Zapra (malaiisch), das Gefühl von Stolz und Sicherheit, das aus dem Wissen entsteht, bedingungslos geliebt zu werden: Naz (Urdu),der Abdruck, der auf der Haut bleibt, wenn man etwas zu Enges getragen hat: Karelu (aus dem südindischen Tulu), bis nach Sonnenuntergang aufbleiben und mit Freunden eine gute Zeit verbringen: Samar (arabisch), einen Witz, der so schlecht ist, dass man gar nicht anders kann, als zu lachen: Jayus (indonesisch).

Mein liebstes unübersetzbares Wort kommt aus dem afrikanischen Nguni Bantu, es heißt Ubuntu und meint das Prinzip: Ich finde meinen Wert in dir, und du findest deinen Wert in mir. Ubuntu ist ein Begriff der südafrikanischen Philosophie und kann verstanden werden als eine Mischung aus Menschlichkeit und Freundlichkeit, oder: ich bin, was ich bin, weil wir alle sind, was wir sind.

Unübersetzbares ist zuerst unverständlich, dann überraschend, dann bringt es uns zum Staunen: warum haben wir keine Wörter wie Gurfa, ein arabisches Substantiv, das die Menge Wasser bezeichnet, die man in einer Hand halten kann oder Cotisuelto, aus dem karibischen Spanisch, für einen Mann, der sich weigert, sein Hemd in die Hose zu stecken?

Immer bleibt etwas an der Begegnung mit dem Fremden unverständlich, immer bleibt ein unübersetzbarer Rest: auf ihn kommt es an. Das ist das Paradox. Er ist es, der die Welt reich macht. Und wenn wir uns mit ihm, diesem unübersetzbaren Rest, beschäftigen, merken wir, dass er uns gefehlt hat. Denn er erzählt uns die Geschichte dessen, was wir schon kannten, wofür wir aber kein Wort hatten.

Hanyauku zum Beispiel. Für uns eine Urlaubserfahrung, Alltag in Namibia, denn Hanyauku heißt: Auf Zehenspitzen über heißen Sand laufen. Oder eben: Ubuntu. Ich finde meinen Wert in dir und du findest deinen Wert in mir.

Text zum Fest für Menschenrechte und Demokratie

am 22. September 2018 in Ellwangen

© Beate Rothmaier

Es gibt aber auch einzelne Wörter, die eine ganze Geschichte erzählen. Heimat zum Beispiel. Sündenbock.

Heimat gehört, wie Warmduscher, Wanderlust, Kabelsalat, Waldeinsamkeit zu den unübersetzbaren deutschen Wörtern. Für sie gibt es in anderen Sprachen keine Entsprechung, man muss einen ganzen Satz formulieren um sagen zu können, was man darunter versteht. Oft nicht nur in der fremden, sondern auch in der eigenen Sprache, denn Heimat ist für jeden etwas anderes: Heimat ist das Linoleum im Klassenzimmer, das nach Bohnerwachs riecht,

der Duft der faulenden Früchte auf den Streuobstwiesen im Spätsommer, das krachende Geräusch beim Zerbeißen gebrannter Mandeln aus einer rosa-weiß gestreiften Papiertüte, der Geruch nach Holzfeuer und Schnee kurz vor Wintereinbruch, das Klingeln einer Ladenglocke.

Das milchige Licht eines Herbstmorgens, die losen Spinnwebfäden in der Spätsommersonne, Schnee, der von unten nach oben fliegt, das Gurren der Türkentauben auf dem Hausdach, die zärtliche Kühle des Schlamms zwischen den Zehen, bevor man losschwimmt, zur Insel und zurück, der Tanz der Libellen über der Wasseroberfläche.

Heimat können Wörter sein, Landschaften oder Gerichte, der Geschmack von Pfitzauf mit Vanillesoße. Der Gyrosteller, das erste Spaghetti-Eis, ein Espresso im Stehen. Der Begriff Heimat kam zuerst in Gestalt der Heimatkunde über mich. In der Grundschule mussten wir den Verlauf der Bundesstraßen durch den Landkreis (der damals noch Kreis Aalen hieß) auswendig lernen. B 19, B 29, B 290. Das war in den autoverliebten 70er Jahren nach dem Lehrplan Heimat.

Ich bin in der Welt unterwegs gewesen und zurückgekehrt. Als ich ankam, war die Welt hierher gekommen. Von der Welt habe ich gelernt: die unübersetzbaren Wörter sind die Heimat der anderen.

Heimat heißt Ubuntu zum Beispiel, Korebi, Jayus, Pisan Zapra, Samar, Naz, Hanyauku, Gurfa, Cotisuelto oder Karelu. Andere Sprachen haben Wörter für so wichtige Dinge wie das Sonnenlicht, das durch die Blätter von Bäumen schimmert: Korebi (japanisch), die Zeit, die man braucht, um eine Banane zu essen: Pisan Zapra (malaiisch), das Gefühl von Stolz und Sicherheit, das aus dem Wissen entsteht, bedingungslos geliebt zu werden: Naz (Urdu),der Abdruck, der auf der Haut bleibt, wenn man etwas zu Enges getragen hat: Karelu (aus dem südindischen Tulu), bis nach Sonnenuntergang aufbleiben und mit Freunden eine gute Zeit verbringen: Samar (arabisch), einen Witz, der so schlecht ist, dass man gar nicht anders kann, als zu lachen: Jayus (indonesisch).

Mein liebstes unübersetzbares Wort kommt aus dem afrikanischen Nguni Bantu, es heißt Ubuntu und meint das Prinzip: Ich finde meinen Wert in dir, und du findest deinen Wert in mir. Ubuntu ist ein Begriff der südafrikanischen Philosophie und kann verstanden werden als eine Mischung aus Menschlichkeit und Freundlichkeit, oder: ich bin, was ich bin, weil wir alle sind, was wir sind.

Unübersetzbares ist zuerst unverständlich, dann überraschend, dann bringt es uns zum Staunen: warum haben wir keine Wörter wie Gurfa, ein arabisches Substantiv, das die Menge Wasser bezeichnet, die man in einer Hand halten kann oder Cotisuelto, aus dem karibischen Spanisch, für einen Mann, der sich weigert, sein Hemd in die Hose zu stecken?

Immer bleibt etwas an der Begegnung mit dem Fremden unverständlich, immer bleibt ein unübersetzbarer Rest: auf ihn kommt es an. Das ist das Paradox. Er ist es, der die Welt reich macht. Und wenn wir uns mit ihm, diesem unübersetzbaren Rest, beschäftigen, merken wir, dass er uns gefehlt hat. Denn er erzählt uns die Geschichte dessen, was wir schon kannten, wofür wir aber kein Wort hatten.

Hanyauku zum Beispiel. Für uns eine Urlaubserfahrung, Alltag in Namibia, denn Hanyauku heißt: Auf Zehenspitzen über heißen Sand laufen. Oder eben: Ubuntu. Ich finde meinen Wert in dir und du findest deinen Wert in mir.

Text zum Fest für Menschenrechte und Demokratie

am 22. September 2018 in Ellwangen

© Beate Rothmaier

DIE UNBEWUSSTEN ALLTÄGLICHKEITEN UND DER BESONDERE AUGENBLICK

Es ist der Morgen nach einer dieser Nächte. Freunde waren gekommen, und während draußen der Schnee fiel, wurde ein Essen gekocht, Wein getrunken, viel geraucht, und auf einmal, keiner weiß warum oder wann genau es geschah, war nach ein paar Stunden des Zusammenseins die Öffnung der Seelen möglich. Einer fasste sich ein Herz und sprach von sich. Nicht von den Leistungen, den Erfolgen, den Gewinnen. Sondern von Zweifeln, Ring- kämpfen und den Hinterlassenschaften früherer Entscheidungen. Plötzlich, und nicht nur, weil es für einen Augenblick still geworden war, stellte sich, ohne die Unterschiede zu verwischen oder aufheben zu wollen, etwas ein: Einmütigkeit. Ein gemeinsamer Mut, es nochmal aufzunehmen mit dem Leben, ein Schwingen auf gleicher Seelenfrequenz.

Ich schreibe, um die Dinge dem Vergessen zu entreißen. Der Satz von Simone de Beauvoir erzählt davon, was es heißt, im Immergleichen das Besondere zu entdecken. Es festzuhalten, es herauszuschälen, es vom Überflüssigen zu entkleiden, es genießbar zu machen. Doch was hat es mit dem Überflüssigen auf sich, mit dem, was übrig bleibt, das keiner Notiz oder Erinnerung wert scheint? Wohin mit den Resten eines feinen Essens, einer mehr oder weniger aufwendigen Kocherei, gemeinsam, in Erwartung der Gäste, in der Hoffnung auf einen besonderen Abend, der sich dennoch so selten ergibt? Was soll mit dem Abfall geschehen, nun, da er nicht mehr gebraucht wird? Es sind die alltäglichen Verrichtungen, in denen ständig etwas geschieht. Diese zahllosen kleinen Handlungen bilden das Hintergrundrauschen zu den besonderen Augenblicken, in denen etwas lebendig wird und springt, wie Funken, Wassertropfen oder ein kleines Hüpftier, so dass sie sich herausstemmen aus dem Alltäglichen und wir sie nicht mehr vergessen werden.

All diese Bemühungen unseres täglichen Treibens, sie geraten in Vergessenheit, bleiben unter der Bewusstseinsschwelle.

Die polnische Philosophin Jolanta Brach-Czaina hat die metaphysische Dimension der Alltäglichkeit beschrieben, wonach die Grundlage unserer Existenz die unbewusste Betriebsamkeit ist. Diese nicht wahrzunehmen, sie zu negieren, heißt, uns selbst zu negieren. Unsere Existenz, und zwar in ihrer Gesamtheit, mit diesen besonderen, sich so selten einstellenden, oben beschriebenen Augenblicken, die immer erst aus der langen Reihe endloser, scheinbar immergleicher Handlungen heraus ihre Besonderheit entfalten können: „Man kann sich nicht mit der Rolle des unbewussten Handlangers existenzieller Tätigkeiten abfinden. Auch aus Selbstschutz muss man dem Sinn des Alltäglichen nachjagen wie einem Verbrecher“, sagt die Philosophin.

Was soll geschehen mit den Überbleibseln unserer eigentlichen Vorhaben, die als Spargelschalen, fein wie Engelshaar, als schwarzrot gefleckte Kirschsteine, als Wursthäute, Fischgerippe, ausgepresste Zitronenhälften, Erdbeerstrünke, Korken, Kaffeesatz, ausgewischte Eierschalen und ausgekratzte Vanilleschoten in einer weißen Emailschale mit dunklem Rand landen und in ihr, Tag für Tag, in den Garten getragen und auf den Kompost geworfen werden?

Klar sie werden eines Tages dafür sorgen, dass Neues gedüngt und genährt wird, dass es wächst und gedeihen kann. Doch in der Zwischenzeit? Der Blick in unseren Müll geht ans Eingemachte. Kompost kommt von Kompott. Beiden liegt das compositum, das Zu- sammengesetzte zugrunde und lange Zeit war der Kompost einfach eingelegtes Kraut, eingemachtes Gemüse und Obst, wie Quitten, Schlehen, Birnen, Weinbeeren und er hatte von Komps bis Gumpisch viele Namen.

Christine Hunolds „Kompost Tagebuch“ verrührt in raschem Wirbel die Lebensmittelreste zu einem irisierenden Kompott der Farbringe. Durch den Perspektivwechsel in dieser neuen Arbeit von der Untersicht der „Horizonte“-Serie zur Draufsicht auf das Weggeworfene, das Abjekt, das Abgefallene, den Abfall, unterwirft sie die täglichen Überreste ihrem künstlerischen Interesse und stellt die Frage nach dem, was wir wegwerfen und dem, was daraus noch zu machen wäre.

Im Karussell der Zentrifugalkräfte verwischt die Künstlerin die Essensreste zu einem Kompost, einem compositum, ganz eigener Art. Zweidimensionale, flache Strudel, zart und weit weniger raumgreifend als die vereinzelten Lebensmittel in der danebenliegenden Fotografie. In der Verschleierung durch die Kreisbewegung nimmt die Künstlerin den Kompostierungsprozess vorweg und schafft es auch, das aus ihm neu Erstehende bildhaft zu machen.

Pfirsichsteine, Kürbisschalen, abgezupfte Petersilienstengel, Körner, Blätter, Blüten. Viele der Kompostabfälle sind noch erkennbar als das, was sie einmal waren, als die schlechteren Hälften dessen, was im Topf und auf dem Teller landet. Doch manches ist bereits im Zustand des Zerschnepseltseins nicht mehr identifizierbar, nicht mehr zuordenbar. Das ist unheimlich, aber der erste Schritt hin zur Abstraktion, die schließlich alles Lebendige in zerfließenden Farbkreisen auflöst. Strudelnd überlassen wir uns dem psychedelischen Sog des Kreisens, schnell und schneller, den Blick auf das Zentrum geheftet, das sehr hell oder ganz dunkel, uns dahin lockt, wo wir herkommen und wieder enden werden.

Text © Beate Rothmaier

Buch erhältlich unter www.christinehunold.com

Ich schreibe, um die Dinge dem Vergessen zu entreißen. Der Satz von Simone de Beauvoir erzählt davon, was es heißt, im Immergleichen das Besondere zu entdecken. Es festzuhalten, es herauszuschälen, es vom Überflüssigen zu entkleiden, es genießbar zu machen. Doch was hat es mit dem Überflüssigen auf sich, mit dem, was übrig bleibt, das keiner Notiz oder Erinnerung wert scheint? Wohin mit den Resten eines feinen Essens, einer mehr oder weniger aufwendigen Kocherei, gemeinsam, in Erwartung der Gäste, in der Hoffnung auf einen besonderen Abend, der sich dennoch so selten ergibt? Was soll mit dem Abfall geschehen, nun, da er nicht mehr gebraucht wird? Es sind die alltäglichen Verrichtungen, in denen ständig etwas geschieht. Diese zahllosen kleinen Handlungen bilden das Hintergrundrauschen zu den besonderen Augenblicken, in denen etwas lebendig wird und springt, wie Funken, Wassertropfen oder ein kleines Hüpftier, so dass sie sich herausstemmen aus dem Alltäglichen und wir sie nicht mehr vergessen werden.

All diese Bemühungen unseres täglichen Treibens, sie geraten in Vergessenheit, bleiben unter der Bewusstseinsschwelle.

Die polnische Philosophin Jolanta Brach-Czaina hat die metaphysische Dimension der Alltäglichkeit beschrieben, wonach die Grundlage unserer Existenz die unbewusste Betriebsamkeit ist. Diese nicht wahrzunehmen, sie zu negieren, heißt, uns selbst zu negieren. Unsere Existenz, und zwar in ihrer Gesamtheit, mit diesen besonderen, sich so selten einstellenden, oben beschriebenen Augenblicken, die immer erst aus der langen Reihe endloser, scheinbar immergleicher Handlungen heraus ihre Besonderheit entfalten können: „Man kann sich nicht mit der Rolle des unbewussten Handlangers existenzieller Tätigkeiten abfinden. Auch aus Selbstschutz muss man dem Sinn des Alltäglichen nachjagen wie einem Verbrecher“, sagt die Philosophin.

Was soll geschehen mit den Überbleibseln unserer eigentlichen Vorhaben, die als Spargelschalen, fein wie Engelshaar, als schwarzrot gefleckte Kirschsteine, als Wursthäute, Fischgerippe, ausgepresste Zitronenhälften, Erdbeerstrünke, Korken, Kaffeesatz, ausgewischte Eierschalen und ausgekratzte Vanilleschoten in einer weißen Emailschale mit dunklem Rand landen und in ihr, Tag für Tag, in den Garten getragen und auf den Kompost geworfen werden?

Klar sie werden eines Tages dafür sorgen, dass Neues gedüngt und genährt wird, dass es wächst und gedeihen kann. Doch in der Zwischenzeit? Der Blick in unseren Müll geht ans Eingemachte. Kompost kommt von Kompott. Beiden liegt das compositum, das Zu- sammengesetzte zugrunde und lange Zeit war der Kompost einfach eingelegtes Kraut, eingemachtes Gemüse und Obst, wie Quitten, Schlehen, Birnen, Weinbeeren und er hatte von Komps bis Gumpisch viele Namen.

Christine Hunolds „Kompost Tagebuch“ verrührt in raschem Wirbel die Lebensmittelreste zu einem irisierenden Kompott der Farbringe. Durch den Perspektivwechsel in dieser neuen Arbeit von der Untersicht der „Horizonte“-Serie zur Draufsicht auf das Weggeworfene, das Abjekt, das Abgefallene, den Abfall, unterwirft sie die täglichen Überreste ihrem künstlerischen Interesse und stellt die Frage nach dem, was wir wegwerfen und dem, was daraus noch zu machen wäre.

Im Karussell der Zentrifugalkräfte verwischt die Künstlerin die Essensreste zu einem Kompost, einem compositum, ganz eigener Art. Zweidimensionale, flache Strudel, zart und weit weniger raumgreifend als die vereinzelten Lebensmittel in der danebenliegenden Fotografie. In der Verschleierung durch die Kreisbewegung nimmt die Künstlerin den Kompostierungsprozess vorweg und schafft es auch, das aus ihm neu Erstehende bildhaft zu machen.

Pfirsichsteine, Kürbisschalen, abgezupfte Petersilienstengel, Körner, Blätter, Blüten. Viele der Kompostabfälle sind noch erkennbar als das, was sie einmal waren, als die schlechteren Hälften dessen, was im Topf und auf dem Teller landet. Doch manches ist bereits im Zustand des Zerschnepseltseins nicht mehr identifizierbar, nicht mehr zuordenbar. Das ist unheimlich, aber der erste Schritt hin zur Abstraktion, die schließlich alles Lebendige in zerfließenden Farbkreisen auflöst. Strudelnd überlassen wir uns dem psychedelischen Sog des Kreisens, schnell und schneller, den Blick auf das Zentrum geheftet, das sehr hell oder ganz dunkel, uns dahin lockt, wo wir herkommen und wieder enden werden.

Text © Beate Rothmaier

Buch erhältlich unter www.christinehunold.com

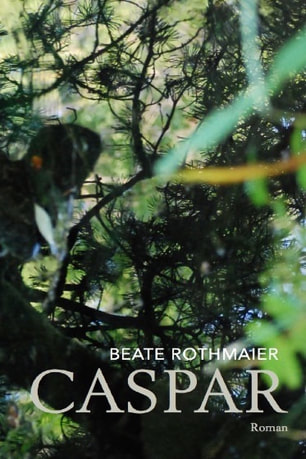

CASPAR DER ROMAN JETZT AUCH ALS E-BOOK

Er hat vom Buchgestalter Guido Widmer, Zürich, ein neues Gewand erhalten und kann für alle mobilen Endgeräte HIER heruntergeladen oder in den online Bookshops gekauft werden.

CASPAR. Das eBook, November 2017, €10.99

Ein Exemplar aus der Erstauflage des Hardcover-Buchs ist unter info@beaterothmaier.net erhältlich

Auszug aus dem Roman CASPAR

CASPAR. Das eBook, November 2017, €10.99

Ein Exemplar aus der Erstauflage des Hardcover-Buchs ist unter info@beaterothmaier.net erhältlich

Auszug aus dem Roman CASPAR

HIGH LINE, MITTELMÄSSIGKEIT, AND

THE UNBORN CHILD

Interview with Writer in residence

Beate Rothmaier

Juliane Camfield, Deutsches Haus at NYU: Please tell us about your experience of New York. What has changed since your first visit to the city, and how does living here differ from visiting?

BR: New York in my eyes has become an even busier and faster city. People always appear under pressure, areas like the East Village, the Lower East Side have changed a lot since my last visit in 1993. Gentrification has come, houses are wrapped in scaffolding, and many buildings have notices affixed to their walls with permits for rebuilding. And of course, New York after 9/11 is a wounded city. At the Ground Zero Memorial site I read the names of young women who died in the towers with their unborn babies and many memories came back from my last visit to New York, when I sat on top of the World Trade Center, carrying my first child. What gives me hope and pleasure is to see that New York is very much a city of young people. So many fresh faces everyday and everywhere.

Could you tell us something about your creative process and work routine? Do you have a preferred writing time or place?

My work routine doesn’t consist of being a writer-in-residence since it is very much attached to my home and usual environment. It is necessary to have as few enticements, attractions and irritations as possible when getting a novel written. During my residency I am constantly collecting the new impressions, images, words, and encounters, and I feel like a whale drifting through the sea, filtering the water, holding back little nurturing treasures.

You are German, but have lived in Zurich, Switzerland for a long time. What has living in Switzerland taught you about being German?

What I learned is that being a German abroad means being associated with the darkest time in our history – the time of Nazism and World War II. And that Germans and Swiss people are separated by their so fundamentally different historical experiences.

What books are you reading right now?

At the moment I am finishing the essays Living, Looking, Thinking by Siri Hustvedt, whose work always stimulates me. As for literature I have the pleasure of reading Oskar Maria Graf’s novel Flucht ins Mittelmässige which allows me to dive into the scene of German exiles during the fifties in New York: their struggles, intrigues and how they deal with the clash of Old European values and the new world in America. When coming to New York I discovered the poems of Edna St. Vincent Millay, one of America’s great poets, who is nearly unknown in Europe.

Beate Rothmaier

Juliane Camfield, Deutsches Haus at NYU: Please tell us about your experience of New York. What has changed since your first visit to the city, and how does living here differ from visiting?

BR: New York in my eyes has become an even busier and faster city. People always appear under pressure, areas like the East Village, the Lower East Side have changed a lot since my last visit in 1993. Gentrification has come, houses are wrapped in scaffolding, and many buildings have notices affixed to their walls with permits for rebuilding. And of course, New York after 9/11 is a wounded city. At the Ground Zero Memorial site I read the names of young women who died in the towers with their unborn babies and many memories came back from my last visit to New York, when I sat on top of the World Trade Center, carrying my first child. What gives me hope and pleasure is to see that New York is very much a city of young people. So many fresh faces everyday and everywhere.

Could you tell us something about your creative process and work routine? Do you have a preferred writing time or place?

My work routine doesn’t consist of being a writer-in-residence since it is very much attached to my home and usual environment. It is necessary to have as few enticements, attractions and irritations as possible when getting a novel written. During my residency I am constantly collecting the new impressions, images, words, and encounters, and I feel like a whale drifting through the sea, filtering the water, holding back little nurturing treasures.

You are German, but have lived in Zurich, Switzerland for a long time. What has living in Switzerland taught you about being German?

What I learned is that being a German abroad means being associated with the darkest time in our history – the time of Nazism and World War II. And that Germans and Swiss people are separated by their so fundamentally different historical experiences.

What books are you reading right now?

At the moment I am finishing the essays Living, Looking, Thinking by Siri Hustvedt, whose work always stimulates me. As for literature I have the pleasure of reading Oskar Maria Graf’s novel Flucht ins Mittelmässige which allows me to dive into the scene of German exiles during the fifties in New York: their struggles, intrigues and how they deal with the clash of Old European values and the new world in America. When coming to New York I discovered the poems of Edna St. Vincent Millay, one of America’s great poets, who is nearly unknown in Europe.

FRAU KAIN

Wind seit Tagen Staubwolken wilde Hektik alles jagt scheint stillzustehen über dem Wüstental in dem ich wohne Wasser will ich holen trete vor das Zelt da seh ich ihn kommen ein Schemen in der grauen und gelben Luft flattern die Gewänder an ihm das Haupt verhüllt die Stirn gesenkt gegen den Sandsturm geht er langsam auf das Lager zu geht in meine Richtung kommt näher gleichgültig schreite ich den Krug auf dem Kopf mit wiegenden Hüften der Wind bläht mein Kleid gehe sehr langsam damit er mich betrachten kann zurück und setze das schwere Gefäß ab und schwanke dabei nur leicht husche ins Zelt linse zwischen den Planen hindurch nach ihm und sehe ihn da sitzen kauern eher einen Steinwurf weit entfernt und wie er wartet eine Nacht, noch einen Tag und nochmals eine Nacht (..)

Geschichte einer Schattengestalt. Das Alte Testament errechnet das Alter der Menschheit auf ungefähr 6000 Jahre. Wissenschaftliche Erkenntnis datiert das Auftauchen des Homo Sapiens zurück auf 190 000 Jahre. Es kollidieren: Anthropologie und Bibelexegese. Evolutionstheorie und Kreationismus. Geschichtsschreibung und Prophetie. Und in diesem Zusammenprall erscheint eine Frau, die allen gleichermaßen angehört. Denn diese unterschiedlichen Annäherungen haben etwas gemeinsam, etwas, das sie miteinander verbindet: sie alle erzählen uns eine Geschichte. Und in dieser Geschichte erscheint als zentrale Gestalt: diese Frau. Sie ist alles in einem: eine Erzählfigur, eine geschichtliche Chiffre und eine biblische Gestalt. Es lohnt sich, diese Frauenfigur im Zentrum der Geschichten näher anzuschauen.

Unscheinbar ist sie, ohne Hintergrund, ohne Familie, ohne Freunde und besondere Merkmale, ja sogar ohne Namen. Nennen wir sie daher, wie das lange Zeit und heut noch vielerorts üblich ist, nach dem Namen ihres Mannes: Frau Kain. (..)

Beide Texte vollständig in: Neue Wege, Beiträge zu Religion und Sozialismus,

Heft 1/2015. Foto & Text © Beate Rothmaier

Geschichte einer Schattengestalt. Das Alte Testament errechnet das Alter der Menschheit auf ungefähr 6000 Jahre. Wissenschaftliche Erkenntnis datiert das Auftauchen des Homo Sapiens zurück auf 190 000 Jahre. Es kollidieren: Anthropologie und Bibelexegese. Evolutionstheorie und Kreationismus. Geschichtsschreibung und Prophetie. Und in diesem Zusammenprall erscheint eine Frau, die allen gleichermaßen angehört. Denn diese unterschiedlichen Annäherungen haben etwas gemeinsam, etwas, das sie miteinander verbindet: sie alle erzählen uns eine Geschichte. Und in dieser Geschichte erscheint als zentrale Gestalt: diese Frau. Sie ist alles in einem: eine Erzählfigur, eine geschichtliche Chiffre und eine biblische Gestalt. Es lohnt sich, diese Frauenfigur im Zentrum der Geschichten näher anzuschauen.

Unscheinbar ist sie, ohne Hintergrund, ohne Familie, ohne Freunde und besondere Merkmale, ja sogar ohne Namen. Nennen wir sie daher, wie das lange Zeit und heut noch vielerorts üblich ist, nach dem Namen ihres Mannes: Frau Kain. (..)

Beide Texte vollständig in: Neue Wege, Beiträge zu Religion und Sozialismus,

Heft 1/2015. Foto & Text © Beate Rothmaier

STILLE, EXIL UND LIST

Atelierstipendium der Kulturstiftung Landis & Gyr, Zug.

August 2015 bis Januer 2016 in LONDON.

Writer in Residence at Deutsches Haus, New York University, NEW YORK CITY, April/Mai 2016.

August 2015 bis Januer 2016 in LONDON.

Writer in Residence at Deutsches Haus, New York University, NEW YORK CITY, April/Mai 2016.